Horst Herman, Unternehmer und Betreiber der umstrittenen V-Märkte, sorgt in Geiselhöring für massiven Unmut. Der Mann, dessen Einzelhandelsketten laut Kundenbewertungen seit Jahren in der Kritik stehen, plant, neun Windkraftanlagen mitten in einem ökologisch wertvollen Wald zu errichten. Während Herman selbst fernab in Mauerstetten lebt, sollen die Menschen vor Ort mit den Auswirkungen seines Großprojekts leben.

Er war bislang nicht ein einziges Mal bei den Anwohnern vor Ort – keine Bürgerversammlung, kein Dialog, kein Interesse am Austausch. Was sich hier abzeichnet, empfinden viele als klassischen Fall von Gewinnstreben ohne Rücksicht auf Natur, Anwohner oder demokratische Mitbestimmung.

Windräder im Schwachwindgebiet – Subventionen statt Strom

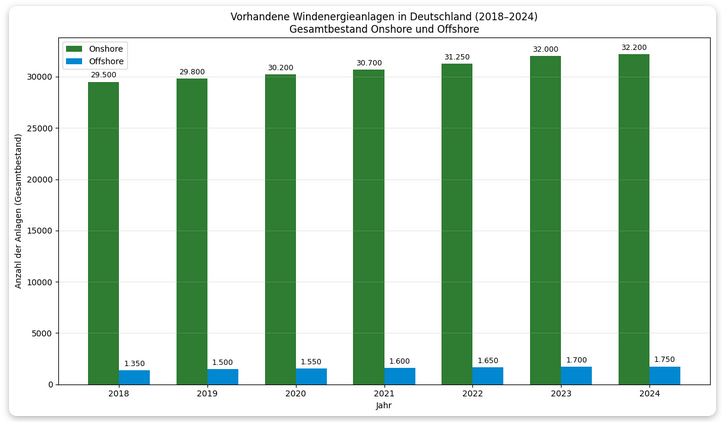

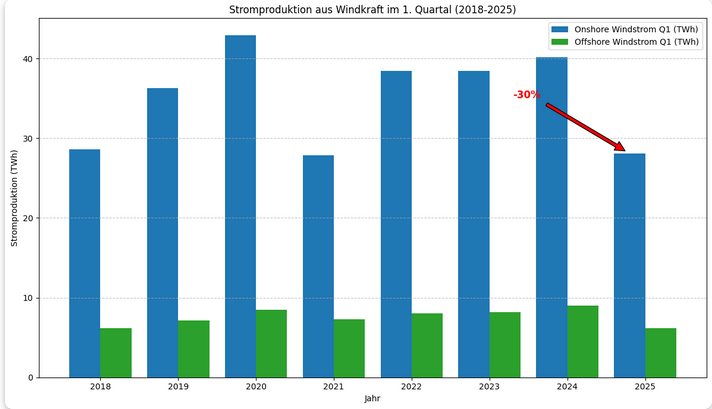

Die geplanten Anlagen sollen ausgerechnet in einem ausgewiesenen Schwachwindgebiet entstehen – wirtschaftlich grenzwertig, ökologisch fragwürdig. Doch für Investoren wie Herman kann sich das lohnen: Über das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) erhalten Windkraftbetreiber höhere Einspeisevergütungen in Regionen mit wenig Wind – als sogenannte „Ausgleichsentlastung“.

So entsteht der Eindruck, dass hier weniger Windenergie erzeugt als vielmehr Windkraft zur Geschäftsoptimierung genutzt wird. Bei einem angenommenen Ertrag von unter 60 Prozent des bayrischen Durchschnitts und etwa 20 Jahren Betriebszeit können dabei staatlich garantierte Einnahmen in Millionenhöhe generiert werden – ganz unabhängig von der tatsächlichen Windleistung.

Vom Naturraum zur Industriefläche

Der Wald, den Herman erworben hat, ist bislang ein Rückzugsort für Mensch und Tier. Er ist Lebensraum für zahlreiche Tierarten, Brutstätte für Vögel und ein beliebtes Naherholungsgebiet. Doch statt diesen Raum zu schützen, soll er nun weichen – für eine Industrialisierung mit tonnenschweren Fundamenten, kilometerlangen Wegen und bis zu 250 Meter hohen Windkraftanlagen.

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist das ein schwer nachvollziehbarer Eingriff in ein intaktes Ökosystem – unter dem Deckmantel der Energiewende, aber mit klarem wirtschaftlichem Eigeninteresse.

Bürgerbeteiligung? Fehlanzeige

Aus Sicht zahlreicher Anwohnerinnen und Anwohner wurde die Öffentlichkeit zu spät und nur unzureichend informiert. Kritiker sprechen davon, dass wesentliche Entscheidungen bereits getroffen waren, bevor die Bevölkerung überhaupt einbezogen wurde.

„Erst als alles beschlossen war, hat man uns gesagt, was hier wirklich geplant ist.“

Die wenigen Informationsveranstaltungen, die stattfanden, wurden von vielen als unzureichend wahrgenommen – Fragen seien nur unvollständig beantwortet worden, Kritik schnell abgewehrt worden. Der Eindruck: Hier werden Fakten geschaffen – und die Menschen vor Ort müssen sich damit abfinden.

V-Märkte: Ein Blick auf die Vergangenheit

Ein Blick auf Hermans bisherige unternehmerische Tätigkeit wirft Fragen auf. Seine Supermarktkette „V-Markt“ wird auf Portalen wie Trustpilot und Trustedshops auffallend schlecht bewertet. Kritisiert werden unter anderem die Produktqualität, der Kundenservice und organisatorische Mängel. Auch ehemalige Mitarbeitende melden sich auf Plattformen wie Kununu zu Wort und berichten von problematischen Arbeitsbedingungen.

Die Frage drängt sich auf: Sollte jemand, der bereits in einem überschaubaren Bereich wie dem Einzelhandel erhebliche Kritik auf sich zieht, wirklich ein komplexes Windkraftprojekt in einem sensiblen Naturraum verantworten?

Energiewende als Geschäftsmodell

Natürlich brauchen wir erneuerbare Energien – darüber herrscht weitgehend Konsens. Doch wenn Klimaschutz dazu führt, dass Wälder gerodet, Tiere verdrängt und Menschen belastet werden, stellt sich die Frage: Dient dieses Projekt wirklich dem Gemeinwohl – oder vor allem den wirtschaftlichen Interessen einzelner Investoren?

„Es geht hier nicht um Nachhaltigkeit, sondern um Rendite. Der Klimaschutz wird vorgeschoben – auf Kosten der Natur.“

Hinzu kommt die wirtschaftliche Belastung für die Anwohner: Windkraftanlagen in Wohnortnähe senken nachweislich den Immobilienwert.

Laut dem Bayerischen Energieatlas können Einbußen beim Verkaufswert von bis zu 23 Prozent die Folge sein – je nach Entfernung zur Anlage.

Wo bleibt die Kontrolle durch Politik und Behörden?

Besonders besorgniserregend: Die politische Kontrolle scheint auszubleiben. Bisher sind kaum kritische Stimmen aus der Lokalpolitik zu hören. Umweltbehörden halten sich zurück. Für viele Bürger entsteht der Eindruck, dass hier wirtschaftliche Interessen stillschweigend über die Bedürfnisse der Bevölkerung und den Schutz der Natur gestellt werden.

Bürgerprotest als letzte Instanz

In Geiselhöring formiert sich nun Widerstand. Bürgerinitiativen entstehen, Petitionen werden vorbereitet, Protestaktionen sind in Planung.

„Wir kämpfen nicht gegen Windkraft – sondern gegen ein Projekt, das in seiner Ausgestaltung und Standortwahl völlig unverhältnismäßig ist.“

Der Protest richtet sich nicht gegen den Fortschritt, sondern gegen die Art und Weise, wie er durchgesetzt wird.

Fazit: Rücksichtslosigkeit im grünen Gewand

Das Projekt in Geiselhöring zeigt beispielhaft, wie die Energiewende missbraucht werden kann – nicht als Instrument des Umweltschutzes, sondern als Geschäftsmodell. Horst Herman steht dabei sinnbildlich für eine Unternehmenskultur, in der Rendite oft Vorrang vor sozialer Verantwortung und ökologischem Bewusstsein hat.

Die Menschen in Geiselhöring aber sind entschlossen, sich zu wehren.

Denn eines ist klar: Klimaschutz darf nicht zur Ausrede werden, um unternehmerische Interessen auf Kosten von Mensch und Natur durchzusetzen.

Diese Seite verfolgt das Ziel, sachlich und ausgewogen zu informieren. Unsere Inhalte basieren auf sorgfältiger Recherche, fundierten Quellen und nachprüfbaren Belegen. Wir bemühen uns, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen korrekt wiederzugeben. Wenn Sie dennoch Inhalte entdecken, die gegen geltendes Recht verstoßen oder den Eindruck erwecken, Falschinformationen oder Verschwörungstheorien zu verbreiten, nutzen Sie bitte dieses Formular, um uns darüber zu informieren. Wir prüfen jede Meldung sorgfältig.