Die Bürgerinitiative ProNatur freut sich, bekannt zu geben, dass sie sich der bundesweiten Dachorganisation Vernunftkraft e.V. angeschlossen hat. Durch diese Zusammenarbeit möchten wir unsere Kräfte bündeln, um den Schutz unserer heimischen Natur und Wälder noch wirkungsvoller zu gestalten.

Vernunftkraft ist ein deutschlandweit vernetzter Zusammenschluss von Bürgerinitiativen, die sich für eine naturverträgliche, ausgewogene und technologieoffene Energiepolitik einsetzen. Die Organisation verfügt über langjährige Erfahrung, ein starkes Netzwerk und umfassende rechtliche Expertise im Umgang mit Windkraftprojekten.

Mit diesem Schritt erweitert ProNatur ihre Möglichkeiten erheblich: Gemeinsam mit Vernunftkraft können wir auf fundiertes Know-how, juristische Unterstützung und bewährte Strategien zurückgreifen, um die Interessen unserer Region wirkungsvoll zu vertreten.

Derzeit laufen bereits erste Gespräche darüber, wie die Zusammenarbeit konkret ausgestaltet werden kann. Ziel ist es, einen Maßnahmenplan zu entwickeln, der sowohl strategische als auch rechtliche Schritte umfasst, um gegen die geplanten Windkraftanlagen in unserer Region vorzugehen. Dabei profitieren wir von den Erfahrungen anderer Initiativen, die durch Vernunftkraft bereits erfolgreich Projekte dieser Art stoppen konnten.

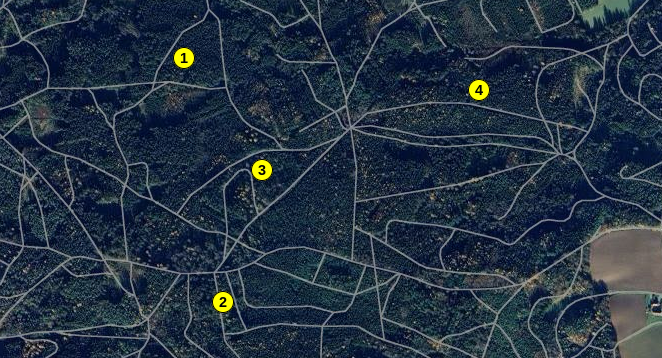

Im Fokus steht aktuell unter anderem die Prüfung des Bauantrags der Firma Hermann beim Landratsamt. Auch gegenüber anderen Projektierern wie Primus und Juwi werden mögliche rechtliche und fachliche Schritte vorbereitet.

Unser gemeinsames Anliegen bleibt klar: Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um unsere Landschaft, unsere Wälder und die Lebensqualität vor Ort zu bewahren. Die Zusammenarbeit mit Vernunftkraft gibt uns dafür einen deutlich stärkeren Rückhalt – sowohl organisatorisch als auch juristisch.

Gemeinsam sind wir stärker – für Natur, Heimat und Vernunft.

Diese Seite verfolgt das Ziel, sachlich und ausgewogen zu informieren. Unsere Inhalte basieren auf sorgfältiger Recherche, fundierten Quellen und nachprüfbaren Belegen. Wir bemühen uns, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen korrekt wiederzugeben. Wenn Sie dennoch Inhalte entdecken, die gegen geltendes Recht verstoßen oder den Eindruck erwecken, Falschinformationen oder Verschwörungstheorien zu verbreiten, nutzen Sie bitte dieses Formular, um uns darüber zu informieren. Wir prüfen jede Meldung sorgfältig.