Ein Diplom-Forstwirt, öffentlich bestellter Gutachter, Waldbesitzer – und dann Windräder im Wald? Wer Wälder fachlich schützen soll, darf sie nicht wie beliebige Bauflächen behandeln. Waldboden, Randeffekte, Artenschutz und Flächenfraß sprechen eine klare Sprache: Wald ist kein Standortpuffer für Planungsnot.

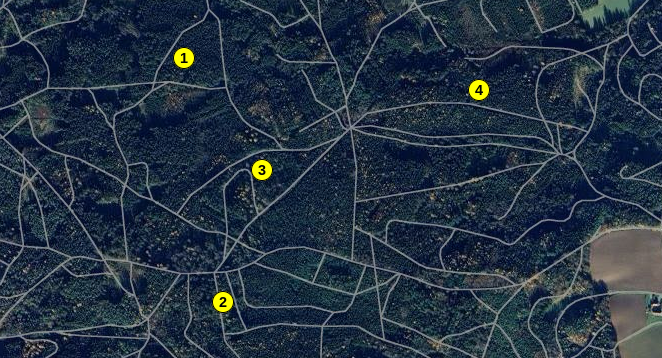

Quelle: fachagentur-wind-solar.de

Titel sind keine Ausrede – Verantwortung schon gar nicht

Klein von Wisenberg tritt öffentlich als Diplom-Forstwirt (Univ.), Waldbesitzer und forstlicher Sachverständiger auf. Genau damit steigt die Verantwortung, Waldfunktionen zu sichern – nicht sie auf dem Altar der Standortsuche zu opfern. Wer Wälder kennt, weiß: Sie filtern Trinkwasser, puffern Klimaextreme und sind Lebensräume mit feinen, verletzlichen Gleichgewichten. Das ist keine Meinung, sondern Behördenwissen.

Quelle: LWF Bayern

Flächenrealität statt Schönfärberei

Selbst die projektfreundliche Fachagentur Wind dokumentiert: Ende 2022 standen bereits 2.350–2.373 Windräder in deutschen Wäldern; dauerhaft umgewandelte Waldfläche pro Anlage: im Schnitt 0,46 ha – zuzüglich ähnlicher temporärer Rodung in der Bauphase. Dauerhaft heißt: über die gesamte Betriebszeit baumfrei und befahrbar halten. Das ist kein „Nichts-Passiert-Szenario“, das sind bleibende Eingriffe.

Quelle: fachagentur-wind-solar.de

Klartext:Wer Wind im Wald pusht, vergrößert die Summe aus Rodung, Wegen, Stellflächen und Zerschneidung – und verschiebt damit Ökosystemfunktionen auf Jahrzehnte.

Quelle:

Bäume im Waldinneren sind keine Randbäume – bis man sie dazu macht

Ein Waldinnenbestand funktioniert anders als ein Waldrand. Schneisen und Rodungsinseln erzeugen Randeffekte: mehr Wind, mehr Strahlung, stärkere Austrocknung, Struktur- und Mortalitätsänderungen. Forstliche Merkblätter beschreiben die klimatischen Gradienten und den besonderen Pflegebedarf von Waldrändern; genau deshalb wird ihre gezielte Anlage und Pflege empfohlen – und nicht das beliebige Erzeugen neuer Ränder durch Infrastruktur.

Quelle1: NW-FVA

Quelle2: Thüringen Forst Waldbesitzerportal

Waldboden: Was in Jahrhunderten wächst, ist mit einem Bagger schnell kaputt

Waldböden sind Wasserspeicher und Filter. Das Versickern durch humose Horizonte entfernt Partikel, bindet gelöste Stoffe und sichert Trinkwasserqualität – eine Kernleistung des Waldes. Gleichzeitig ist Bodenbildung extrem langsam: für ~1 cm humosen Oberboden oft ≥ 100 Jahre, teils 100–300 Jahre. Wer Fundament, Kranstellplatz und Wege setzt, reduziert Infiltration und Speicher und erhöht Abfluss und Temperaturspitzen. Das kann man nicht „manuell ersetzen“. Punkt.

Quelle1: LWF Bayern

Quelle2: lfu.bayern.de

Quelle3: Umweltbundesamt

„Leise“ Technik? Für die Fauna zählt der Betrieb, nicht die Marketingfolie

Zur oft genannten Vestas V172: Der Hersteller weist – je nach Modus – Schallleistungspegel um ~107 dB(A) aus (z. B. 106,9 dB(A) im 6,8-MW-Modus). Das ist Schallleistung, nicht der am Waldboden gemessene Schalldruck. Für Wildtiere zählt nicht nur das Dezibel-Marketing, sondern die reale Störung: verändertes Jagd-, Meide- und Kommunikationsverhalten.

Quelle: d-kueppers.eu

Besonders heikel: Fledermäuse. Das Bundesamt für Naturschutz bestätigt die Gefährdung ohne Schutzvorkehrungen und schlägt eine bundeseinheitliche Signifikanzschwelle von < 1 Tier/Anlage/Jahr vor – verbunden mit differenzierten Abschaltvorgaben. Waldstandorte kombinieren Lebensraumverlust durch Rodung mit Kollisions- und Meideeffekten. Wer Waldstandorte befürwortet, muss harte Abschaltregimes mitdenken – mit deutlichen Ertragsverlusten.

Quelle: Bundesamt für Naturschutz

„Versiegelung light“ gibt es nicht

Auch wenn Projektunterlagen gern von „temporär“ sprechen: Ein dauerhaft offener Betriebsbereich bleibt obligatorisch (Zufahrt, Rettung, Wartung). Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind rechtlich vorgesehen – sie ersetzen aber keinen gewachsenen, naturnahen Altbestand. Das sagt sogar die Branchenbroschüre: Naturnahe, unzerschnittene Wälder sollen nicht in Anspruch genommen werden.

Quelle: fachagentur-wind-solar.de

Die vier Fragen – vier klare Antworten

- Wieviel Sauerstoff produziert ein Windrad?

Null. Sauerstoff kommt aus Photosynthese von Pflanzen – nicht aus Stahlbeton. Die Leistungen des Waldes für Wasser/Filterung/Kühlung sind ökosystemisch, nicht technisch. Quelle: LWF Bayern - Wieviel Wasser speichert ein Windrad?

Keines. Es verändert über Fundament/Wege den Bodenwasserhaushalt – zulasten von Infiltration/Speicher. Quelle: LWF Bayern - Wieviel Nahrung bietet ein Windrad?

Keine. Rodung entzieht Früchte, Pollen, Laubstreu, Totholz-Habitate – die Basis zahlreicher Nahrungsketten. (Deshalb braucht man Ausgleichs-/Strukturmaßnahmen – die sind Ersatz, nicht Äquivalent.) Quelle: fachagentur-wind-solar.de - Wieviel Sichtschutz/Schatten?

Minimal und punktuell. Ein Turm ersetzt keine Kronenbeschattung, keine Verdunstungskühlung und keinen Lärmpuffer eines geschlossenen Bestands – im Gegenteil: Er erzeugt neue Ränder. Quelle: NW-FVA

Interessenkonflikt? Dann bitte auf den Tisch!

Klein von Wisenberg ist Waldbesitzer, forstlicher Gutachter und als „Forestry Expert/Appraiser“ unterwegs. Wer an Pacht- und Betreibererlösen aus Waldstandorten potentiell ökonomisch profitiert, sollte erst recht erklären, warum er ökologisch das Risiko verantwortet – und welche Mindeststandards (Ausschluss naturnaher Bestände, harte Abschalt-Algorithmen, bodenkundliche Baubegleitung, Minimierung der Dauerflächen) er verbindlich macht. Alles andere riecht nach „erst der Vertrag, dann die Natur“.

Quelle1: Forstverwaltung Mengkofen

Quelle2: firstforest.com

Das Minimum an Redlichkeit

Wenn überhaupt, dann gelten die brancheninternen Leitlinien: intensiv bewirtschaftete, artenarme Bestände mit vorhandener Erschließung statt naturnaher, unzerschnittener Wälder; Eingriffe minimieren, Zerschneidung vermeiden, Ausgleich ehrlich bilanzieren. Das steht schwarz auf weiß – es wird nur zu selten konsequent praktiziert. fachagentur-wind-solar.de

Fazit

Klein von Wisenberg: Ein Forstwirt, der Windräder im Wald gutheißt, widerspricht dem, was er fachlich vertreten sollte. Wald ist Quellgebiet, Klimapuffer, Lebensraum – keine Reservefläche für Planungslücken. Wer seine Qualifikation ernst nimmt, erwartet, dass er diese Funktionen verteidigt. Alles darunter ist fachlich zu wenig – und gesellschaftlich zu teuer. LWF Bayern

Diese Seite verfolgt das Ziel, sachlich und ausgewogen zu informieren. Unsere Inhalte basieren auf sorgfältiger Recherche, fundierten Quellen und nachprüfbaren Belegen. Wir bemühen uns, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen korrekt wiederzugeben. Wenn Sie dennoch Inhalte entdecken, die gegen geltendes Recht verstoßen oder den Eindruck erwecken, Falschinformationen oder Verschwörungstheorien zu verbreiten, nutzen Sie bitte dieses Formular, um uns darüber zu informieren. Wir prüfen jede Meldung sorgfältig.