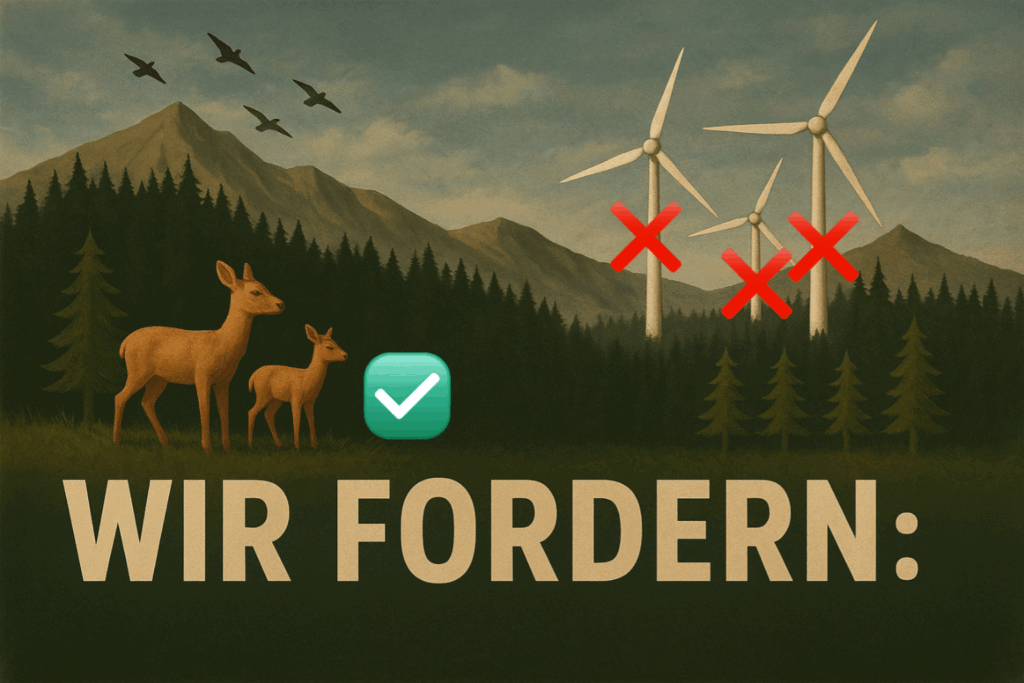

Wir fordern die unverzügliche Neubewertung der ausgewiesenen und geplanten Flächen für Windenergie in den Planungsverbänden Landshut, Regensburg und Straubing sowie eine neue, vollständige Umweltprüfung, die alle Schutzgüter gleichrangig und nachvollziehbar berücksichtigt. Die bisherige Planung weist gravierende Mängel auf, die im Einspruch detailliert dokumentiert sind und die in Summe die Rechtssicherheit, die fachliche Qualität und die Akzeptanz der Vorhaben untergraben. Dazu gehören insbesondere unvollständige Datengrundlagen, eine unzulässige Verengung der Alternativenprüfung, formale statt materielle Bewertung von Gesundheits- und Naturschutzbelangen, eine Vernachlässigung der Kumulationswirkungen und eine grobe Unterschätzung der Eingriffe in Landschaftsbild, Erholung, Eigentum und kommunale Entwicklung.

Ein zentrales Problem ist die unzureichende Erfassung von Mensch und Gesundheit. Die Planungen stützen sich vielfach auf Modellrechnungen, die reale Worst-Case-Situationen – etwa nächtliche Inversionswetterlagen, topografische Verstärkungen und die Überlagerung mehrerer Anlagen – nicht hinreichend abbilden. Tieffrequenter Schall, Infraschall und periodischer Schatten werden formal mit Mindestwerten abgehandelt, ohne belastbare Messkampagnen unter realen Betriebsbedingungen. Das ist nicht Vorsorge, sondern Risikoabwälzung auf die Bevölkerung. Es ist ein krasser Fehler der Planungsverbände, die Unsicherheiten bei tieffrequenten Immissionen, die in der Fachliteratur und in der Praxis wiederholt thematisiert werden, in der Abwägung praktisch folgenlos zu lassen und die Nachtwirkung der Anlagen – inklusive Hindernisbefeuerung – nur als „optische Beeinträchtigung“ zu deklarieren.

Ebenso gravierend sind die Defizite bei Artenschutz und Biodiversität. In mehreren Such- und Vorrangräumen überschneiden sich die Planungen mit Zahlreichen Arten die Artgeschützt sind. Kartierungen sind teilweise zeitlich und räumlich unzureichend, artspezifische Aktivitätsfenster werden Ignoriert. Dass funktionsrelevante Biotopverbundstrukturen nur randlich gewürdigt und potenzielle Barriereeffekte ausgeblendet werden, ist aus naturschutzfachlicher Sicht ein krasser Planungsfehler. Die rechtlich gebotene Vermeidung – vor der Minderung – wird nicht konsequent angewandt: Statt sensible Räume auszuschließen, werden sie über Bedingungen „zurechtgeplant“.

Beim Landschaftsbild wird der industrielle Maßstab der Vorhaben unterschätzt. Sichtbarkeitsanalysen bleiben oft auf Idealparameter beschränkt und ignorieren die kumulative Fernwirkung in offenen und erhöhten Lagen. Die dauerhafte nächtliche Befeuerung und die Dominanz der Anlagen in prägenden Sichtachsen werden in den Abwägungen relativiert, obwohl sie die Erlebbarkeit von Landschaft, Kultur- und Erholungsräumen substantiell verändern. Das ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern berührt Heimatbild, Tourismus und die Lebensqualität der Menschen. Es ist ein weiterer krasser Fehler, diese weichen, aber rechtlich relevanten Güter lediglich formal zu erfassen und faktisch zu entwerten.

Auch im Immissions- und Abstandsregime dominieren Mindestansätze statt Vorsorge. Abstände zu Wohnnutzungen werden anhand pauschaler Richtwerte angesetzt, ohne topografische Besonderheiten, Hauptwindrichtungen, Eisansatz, seltene Schallspitzen oder die Summenwirkung mehrerer Projekte in voller Tiefe zu berücksichtigen. Die daraus resultierenden Risiken – insbesondere in Nachtzeiten – werden zu gering gewichtet. Eine vorsorgeorientierte Planung hätte Sicherheitszuschläge, striktere Betriebsbeschränkungen und im Zweifel den Ausschluss konfliktträchtiger Standorte vorzusehen. Das Unterlassen solcher Vorkehrungen ist planerisch wie rechtlich kurzsichtig.

Hinzu kommt die Vernachlässigung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Boden, Wasser und Wald werden häufig nur projektbezogen betrachtet, ohne die Folgewirkungen von Erschließung, Fundamenten, Entwässerung, Erosion und Waldumwandlung systematisch in einem kumulativen Rahmen zu bewerten. Dass mikroklimatische Effekte in Waldlagen, Beeinträchtigungen des Grund- und Oberflächenwassers oder archäologische Verdachtsflächen in der Tiefe der Sache selten behandelt werden, ist mit einer ernsthaften Umweltprüfung unvereinbar. Gleiches gilt für die fehlende Netzdienlichkeit: Ohne belastbare Nachweise zur Netzaufnahmefähigkeit, Abregelungsquote, Speicher- und Leitungsbedarf drohen ineffiziente Anlagenkonzentrationen und steigende Systemkosten – ein krasser Planungsfehler, der volkswirtschaftlich und energiewirtschaftlich vermeidbar wäre.

Schließlich zeigt die Verfahrensqualität deutliche Schwächen. Transparenzdefizite in der Abwägung, lückenhafte Dokumentation der öffentlichen und behördlichen Beteiligung, die nur formale Behandlung substantiierter Einwände und das Ausblenden tragfähiger Alternativen gefährden die Rechtssicherheit. Anstatt ungeeignete Flächen konsequent auszuscheiden, werden Risiken in Nebenbestimmungen verschoben. Diese Vorgehensweise widerspricht dem Vorsorgeprinzip, ist fehleranfällig und lädt zu Rechtsstreitigkeiten ein. Auch die Auswirkungen auf Eigentum, kommunale Entwicklungskorridore und Immobilienwerte werden in der Gesamtabwägung untergewichtet – obwohl hier dauerhafte Eingriffe in gewachsene Siedlungsqualitäten und Entwicklungsperspektiven vorliegen.

All dies macht deutlich: Es braucht jetzt eine echte, umfassende Neuaufstellung. Wir fordern eine Neubewertung der Flächenkulisse auf aktueller, vollständiger Datenbasis; eine neue Umweltprüfung, die alle Schutzgüter – Mensch und Gesundheit, Tiere und Pflanzen/Biodiversität, Boden, Wasser, Klima, Landschaft und Erholung, Sach- und Kulturgüter – materiell prüft; eine konsequente Kumulations- und Wechselwirkungsanalyse; klare, überprüfbare Ausschluss- und Vorsorgekriterien; unabhängige Validierung der Gutachten; und eine erneute Auslegung mit substantieller Bürger- und Fachbeteiligung. Vorrang müssen Repowering an geeigneten Bestandsstandorten, netzdienliche Reihenfolgen, sowie konkrete und wirksam nachgewiesene Minderungsmaßnahmen haben. Wo erhebliche Restrisiken verbleiben, sind Standorte auszuscheiden.

Eine Energiewende mit Maß und Verantwortung bedeutet: erst vollständig prüfen, dann planen – und nur dort ausweisen, wo die Wahrung aller Schutzgüter zweifelsfrei gesichert ist. Bis dahin sind sensible Räume in den Planungsverbänden Landshut, Regensburg und Straubing von der Windenergienutzung freizuhalten. Das ist der Weg zu rechtssicheren, akzeptierten und zukunftsfesten Lösungen, die Mensch, Natur und Landschaft gleichermaßen schützen.

Diese Seite verfolgt das Ziel, sachlich und ausgewogen zu informieren. Unsere Inhalte basieren auf sorgfältiger Recherche, fundierten Quellen und nachprüfbaren Belegen. Wir bemühen uns, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen korrekt wiederzugeben. Wenn Sie dennoch Inhalte entdecken, die gegen geltendes Recht verstoßen oder den Eindruck erwecken, Falschinformationen oder Verschwörungstheorien zu verbreiten, nutzen Sie bitte dieses Formular, um uns darüber zu informieren. Wir prüfen jede Meldung sorgfältig.